本文

内子の町並み保存

内子の町並み保存

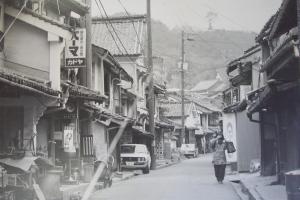

昭和40年代は、高度経済成長の中で全国的に開発が進み、地方の画一化やスクラップアンドビルドの波の中で、歴史的な建物が急速に失われていく時代でした。また、地方においては過疎が大きな問題になり、地域の存続が危うい状況も生まれていました。 そのような中で、昭和47年、文化庁は全国の集落町並の調査を実施。その時にリストアップされたのが八日市・護国の町並みです。時を同じくして、住民の中からも町並み保存運動を提唱する声が上がり、教育委員会を中心に保存の方策について検討を始めました。 しかし、古い民家を保存するということは、個人の資産である住宅や土地に制限がかかるということにもつながります。住民の理解は簡単には進みませんでしたが、先進地視察や研修、勉強会を重ね、また多くのメディアに取り上げられ、徐々に保存の気運が高まっていきました。 |  |

| 昭和52年度には文化庁及び広島大学の鈴木充教授の指導・協力により本格的な調査が行われ、全国的にも良質の保存地区という評価を受けました。町は保存条例や補助制度を整備するなど保存対策を図り、住民も保存修理に着手するなど保存事業が進み、昭和57年、四国で初めて、重要伝統的建造物群保存地区に選定され、今日に至ります。 内子町の町並み保存の目的は、そこにあるものを生かすまちづくりにあります。都会を目指すのではなく、歴史・風土に培われてきた伝統や文化に価値を見出し、まちに誇りを持って人々が暮らすまちづくりです。この考え方を根底に、内子のまちづくりは進められています。 |

守られた内子座

| ||

| 復原後は、内子座を拠点とする住民による興行グループや劇団が結成され、再び活気を取り戻しています。現在でもプロによる伝統芸能はもとより、住民の発表会などの場として愛されています。 他にも歴史的な建造物は「木蝋資料館上芳我邸」(重要文化財)や歴史民俗資料館、町家資料館などの伝統文化施設として生かされており、さらに住民の中では歴史的な建物を店舗や宿として活用する事例も増えています。新築の公共事業においても保育園、学校、自治センターや町営住宅などを木造とするなど、内子町の景観形成において重要な役割を担っています。 |